Ihr Familienerbe strategisch sichern und nachhaltig gestalten

Wir freuen uns auf Ihre

Kontaktaufnahme!

Ihr Familienerbe strategisch sichern und nachhaltig gestalten

Die langfristige Sicherung und Weitergabe des Familienvermögens stellt Unternehmerfamilien und vermögende Privatpersonen vor komplexe Herausforderungen. Eine Familienstiftung bietet hierbei ein bewährtes Mittel, um Vermögen dauerhaft zu sichern, steuerliche Vorteile zu nutzen und die spezifischen Interessen der Familie zu berücksichtigen.

In Deutschland unterstützt die derzeitige Rechtslage die Gründung von Familienstiftungen und eröffnet vielfältige Möglichkeiten zur effizienten Nachfolgeplanung. Es ist entscheidend, die individuellen Ziele und Bedürfnisse der Familie zu analysieren, um eine maßgeschneiderte Lösung zu entwickeln.

Eine Familienstiftung ist eine rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts, die darauf abzielt, Familienvermögen über Generationen hinweg zu erhalten und die Familienmitglieder zu fördern. Sie kann verschiedene Formen annehmen:

Eine Unternehmerfamilie gründet eine Familienstiftung, um die Unternehmensanteile zu bündeln und vor Zersplitterung zu schützen. Die Stiftung schüttet Gewinne an die Familienmitglieder aus, was die finanzielle Stabilität der Familie gewährleistet.

Eine wohlhabende Familie gründet eine Familienstiftung, um ihr Immobilienvermögen zu verwalten. Die Stiftung vermietet die Immobilien und nutzt die Einnahmen zur Unterstützung der Familienmitglieder, etwa für Bildungs- oder Pflegekosten.

Möchten Sie Ihr Familienvermögen sicher und steueroptimiert für zukünftige Generationen bewahren? LW·P Lüders Warneboldt bietet Ihnen umfassende Beratung zur Gründung und Gestaltung Ihrer Familienstiftung.

Der Zweck einer Familienstiftung wird in der Satzung festgelegt und dient primär dem Erhalt des Familienvermögens über mehrere Generationen. Oft umfasst dieser Zweck die finanzielle Unterstützung der Familienmitglieder, beispielsweise für Bildungskosten oder in Notsituationen. Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die Sicherung des Familienunternehmens. Eine Familienstiftung ermöglicht eine klare Regelung der Unternehmensnachfolge, schützt vor der Zersplitterung von Unternehmensanteilen und gewährleistet so den langfristigen Erhalt des Unternehmens im Familienbesitz.

Familienstiftungen dienen nicht nur der finanziellen, sondern auch der ideellen Bewahrung des Familienvermögens. Sie schützen das Vermögen vor äußeren Einflüssen und ermöglichen eine kontrollierte Verwaltung. Neben der Erhaltung des Vermögens steht die Unterstützung der Familienmitglieder im Vordergrund, sei es durch Förderung der Ausbildung und beruflichen Entwicklung oder durch finanzielle Hilfen in schwierigen Zeiten.

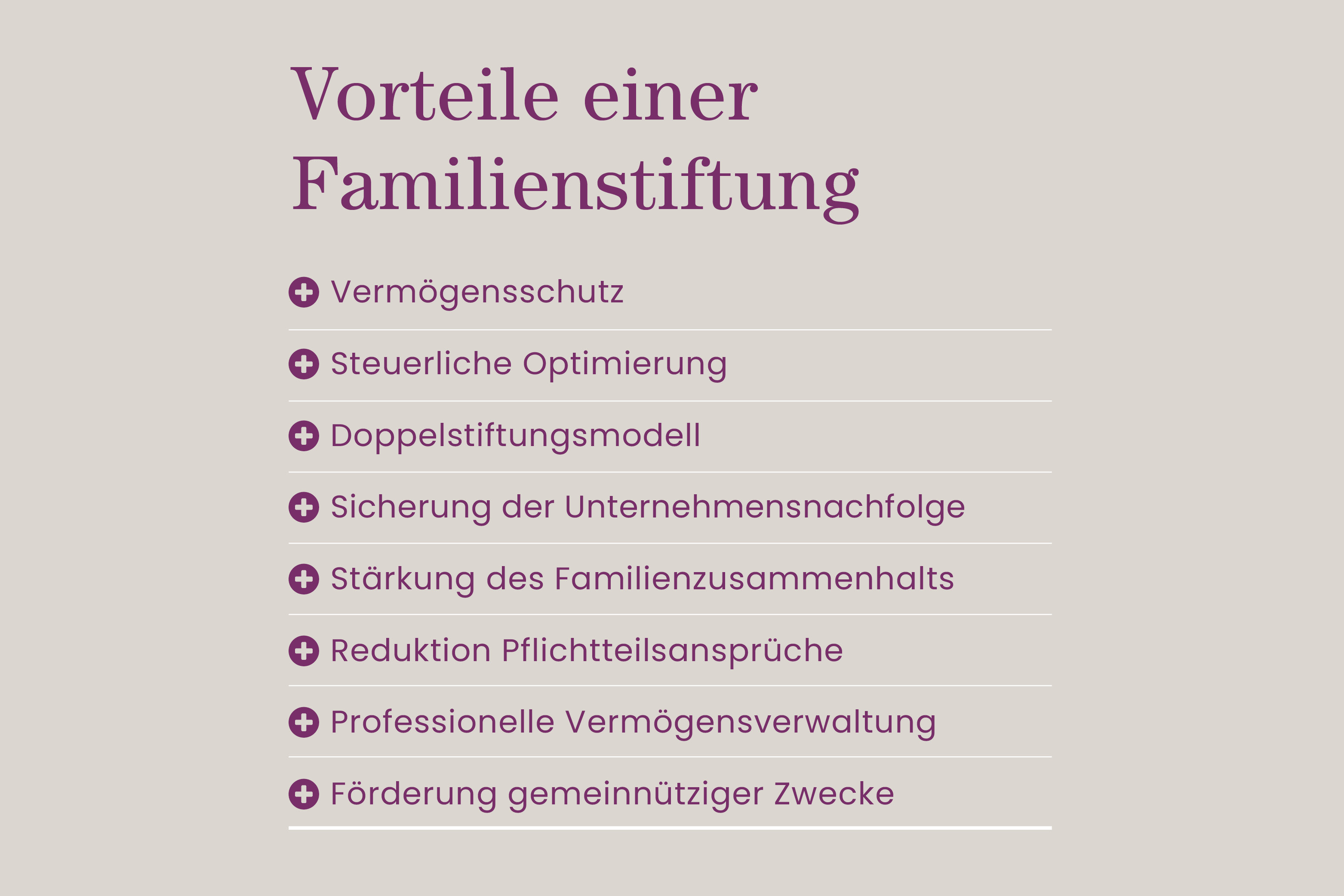

Familienstiftungen bieten zahlreiche Vorteile, die vom individuellen Design der Stiftung abhängen:

Umfassender Vermögensschutz: Eine Familienstiftung schützt Vermögen vor unvorhergesehenen Ereignissen wie Scheidung, Insolvenz oder Haftungsansprüchen. Das Vermögen bleibt in der Familie und wird nicht zersplittert, wodurch der langfristige Erhalt gesichert wird.

Steuerliche Optimierung: Durch die Übertragung von Vermögen auf die Stiftung können steuerliche Vorteile genutzt werden. Dazu gehört die Reduzierung der Erbschaftsteuer durch Freibeträge sowie mögliche Steuervorteile bei der laufenden Besteuerung.

Doppelstiftungsmodell: Das Doppelstiftungsmodell kombiniert eine Familienstiftung mit einer gemeinnützigen Stiftung und bietet dadurch besondere steuerliche Vorteile. Zuwendungen an die gemeinnützige Stiftung sind von der Erbschaft- und Schenkungsteuer befreit. Dieses Modell ermöglicht es, das Familienvermögen effektiv zu schützen und gleichzeitig soziale Verantwortung zu übernehmen.

Sicherung der Unternehmensnachfolge: Die Übertragung von Unternehmensanteilen auf eine Familienstiftung stellt sicher, dass das Unternehmen im Familienbesitz bleibt und nicht zersplittert wird. Die Satzung der Stiftung kann festlegen, dass die Unternehmensführung in qualifizierten Händen bleibt, wodurch die langfristige Stabilität des Unternehmens gesichert wird.

Stärkung des Familienzusammenhalts: Durch die gemeinsame Verwaltung und Entscheidungsfindung fördern Familienstiftungen den Zusammenhalt innerhalb der Familie. Mitglieder arbeiten zusammen, um gemeinsame Ziele zu erreichen und tragen gemeinsam Verantwortung. Im Besten Fall wird somit ein Streit vermieden.

Zusätzliche Vorteile: Weitere Vorteile umfassen die Reduzierung von Pflichtteilsansprüchen, professionelle Vermögensverwaltung und die Möglichkeit, auch gemeinnützige Zwecke zu fördern.

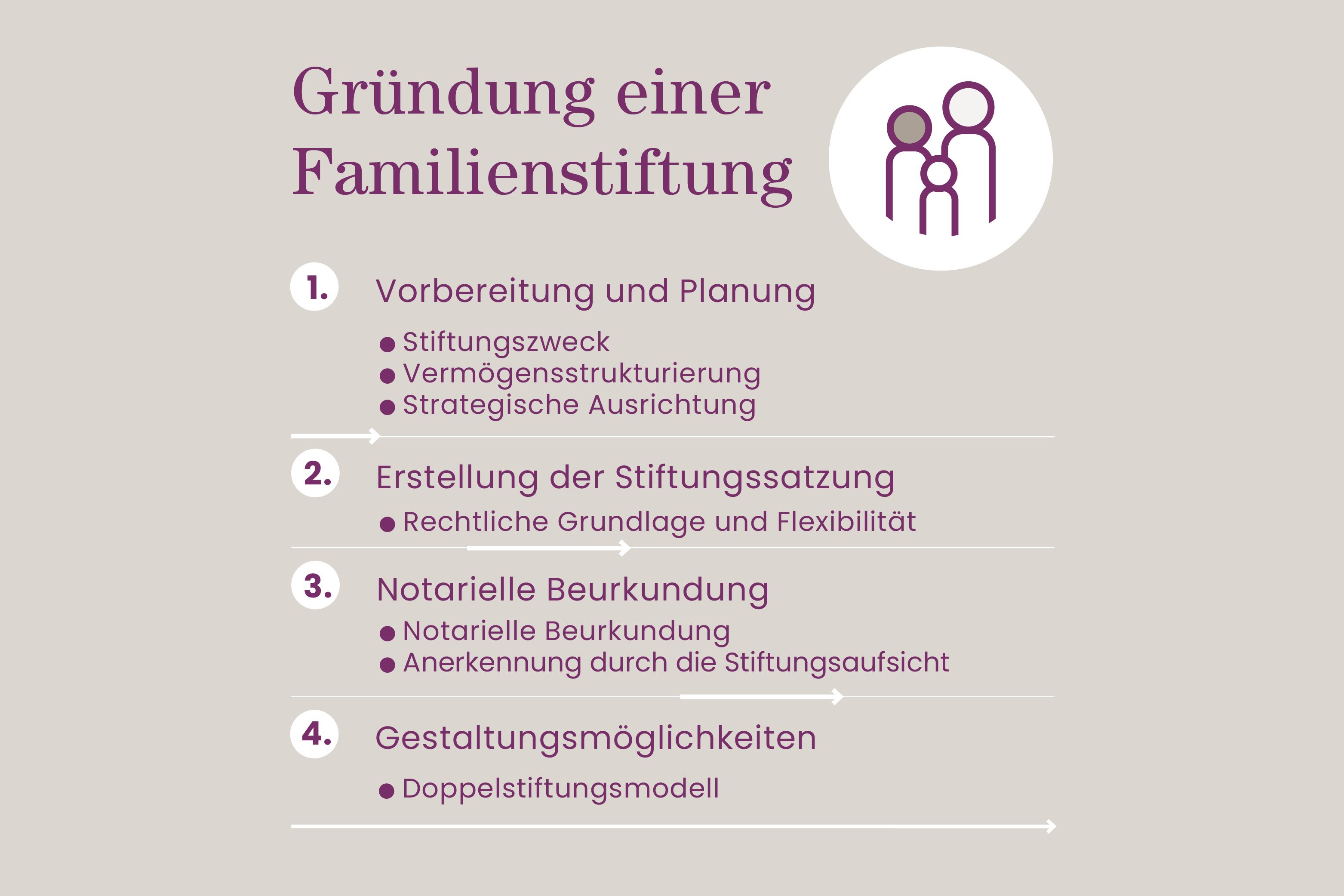

Die Gründung einer Familienstiftung ist ein anspruchsvoller Prozess. Dieser Abschnitt bietet vermögenden Privatpersonen und Unternehmerfamilien konkrete Informationen zur Gründung einer Familienstiftung.

Der erste Schritt bei der Gründung einer Familienstiftung ist die Festlegung des Stiftungszwecks und die Auswahl der passenden Stiftungsform. Die rechtlichen Grundlagen sind im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), insbesondere in den §§ 80 ff. BGB, verankert.

Der Zweck muss klar definiert, rechtlich zulässig und langfristig erreichbar sein. Typische Ziele sind der Erhalt des Familienvermögens und die Unterstützung der Familienmitglieder.

Es muss ausreichend Vermögen zur Verfügung stehen, um den Stiftungszweck nachhaltig zu erfüllen. Die Vermögenshöhe richtet sich nach den spezifischen Zielen und der geplanten Stiftungstätigkeit.

Die Stiftung benötigt einen Vorstand und optional einen Stiftungsrat. Diese Organe übernehmen die Leitung und Aufsicht der Stiftung und müssen über die notwendige fachliche Eignung verfügen.

Die Stiftung wird durch ein schriftliches oder notariell beurkundetes Stiftungsgeschäft gegründet, das den Stiftungszweck, das Stiftungsvermögen und die Stiftungsorgane festlegt.

Die Kosten für die Gründung einer Familienstiftung hängen von der Komplexität der Stiftung und den eingebrachten Vermögenswerten ab. Initiale Kosten entstehen durch Anwalts- und Notargebühren für die Ausarbeitung der Satzung und die Beglaubigung erforderlicher Dokumente.

Stifter sollten zudem die Gebühren für die behördliche Anerkennung und eventuelle Kosten für die Übertragung von Vermögenswerten in die Stiftung einkalkulieren. Auch die laufenden Verwaltungskosten und Ausgaben für Steuerberatung sollten im Vorfeld geklärt werden.

1. Vorbereitung und Planung

2. Erstellung der Stiftungssatzung

3. Notarielle Beurkundung und Anerkennung

4. Gestaltungsmöglichkeiten

LW·P Lüders Warneboldt begleitet Sie bei jedem Schritt der Gründung Ihrer Familienstiftung. Kontaktieren Sie uns für ein persönliches Gespräch.

Eine Familienstiftung bietet flexible Möglichkeiten zur strukturierten und nachhaltigen Verwaltung verschiedener Vermögenswerte. Neben Immobilien und Aktien können auch Unternehmensbeteiligungen, Kunstgegenstände und andere wertvolle Güter eingebracht werden. Diese Vielseitigkeit erlaubt es, die Stiftung gezielt auf die spezifischen Bedürfnisse und Ziele der Familie auszurichten. Im Folgenden werden konkrete Anwendungsbeispiele vorgestellt, die die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten veranschaulichen.

Eine Familienstiftung bietet eine effektive Möglichkeit, Immobilienvermögen langfristig zu sichern und zu verwalten. Die Stiftung kann als Eigentümerin der Immobilien fungieren, wodurch das Vermögen vor Zersplitterung geschützt wird. Dies ist besonders relevant, wenn mehrere Erben vorhanden sind. Die Mieteinnahmen können gezielt zur Unterstützung der Familienmitglieder verwendet werden, etwa für Bildungsmaßnahmen oder zur Sicherung des Lebensunterhalts.

Durch die Übertragung von Aktien in eine Familienstiftung kann das Aktienportfolio zentral verwaltet werden. Dies ermöglicht eine professionelle und kontinuierliche Verwaltung der Beteiligungen, die auf langfristige Wertsteigerung abzielt. Die Erträge aus den Aktien, wie Dividenden, können entsprechend den festgelegten Stiftungszwecken ausgeschüttet werden, beispielsweise zur Förderung der nächsten Generation. Zudem bietet die Stiftung einen strukturierten Rahmen für die Regelung der Unternehmensnachfolge, wenn es sich um Unternehmensanteile handelt.

Wie wird eine Familienstiftung besteuert?

Die steuerliche Behandlung von Familienstiftungen in Deutschland ist vielschichtig und unterliegt verschiedenen Steuerarten. Die maßgeblichen Rechtsgrundlagen finden sich im Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz (ErbStG), Einkommensteuergesetz (EStG) und Körperschaftsteuergesetz (KStG). Nachfolgend erläutern wir die wichtigsten steuerlichen Aspekte und aktuellen Rechtslagen.

Bei der Übertragung von Vermögenswerten auf eine Familienstiftung wird grundsätzlich Schenkungsteuer nach den Regelungen des ErbStG erhoben. Familienstiftungen profitieren hierbei nicht von persönlichen Freibeträgen, die für natürliche Personen gelten. Bei der erstmaligen Ausstattung mit Vermögen ist sie jedoch insofern begünstigt, als die Bestimmung der Steuerklasse nach dem Verhältnis zwischen dem Stifter und dem entferntesten Berechtigten erfolgt. Bei späteren Zuwendungen wird die Steuerklasse III angewendet, mit einem Steuersatz von bis zu 50 %. Ausnahmen bestehen für Betriebsvermögen oder anderes begünstigtes Vermögen, das unter die §§ 13a, 13b und 13c ErbStG fällt, was insbesondere bei großen Vermögenswerten über 26 Millionen Euro erhebliche steuerliche Vorteile bietet.

Nach 30 Jahren wird auf das Vermögen der Stiftung die sogenannte Erbersatzsteuer fällig, die nach der Steuerklasse des entferntesten Verwandten erhoben wird, der durch den Stiftungszweck begünstigt wird. Diese Erbschaftssteuerschuld kann über 30 Jahre verrentet werden, wobei die Zinsen als Betriebsausgaben abziehbar sind.

Körperschaftsteuer: Die Familienstiftung unterliegt der Körperschaftsteuerpflicht. Auf die von der Stiftung erwirtschafteten Überschüsse wird Körperschaftsteuer in Höhe von 15 % erhoben. Da die Stiftung selbst nicht als Gewerbebetrieb gilt, unterliegt sie grundsätzlich nicht der Gewerbesteuer, es sei denn, sie unterhält einen eigenen Geschäftsbetrieb.

Gewinne aus Beteiligungen: Gewinne aus Unternehmensbeteiligungen, die von der Stiftung gehalten werden, sind ebenfalls nicht gewerbesteuerpflichtig. Die Gewerbesteuerpflicht trifft vielmehr die Gesellschaft, an der die Stiftung beteiligt ist. Eine Anrechnung der Gewerbesteuer dieser Gesellschaft auf die Körperschaftsteuer der Stiftung erfolgt nicht.

Familienstiftungen, die wirtschaftlich tätig sind, unterliegen grundsätzlich der Umsatzsteuerpflicht nach § 2 UStG. Dies betrifft insbesondere Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung von Immobilien sowie aus dem Handel mit Unternehmensanteilen. Es gibt jedoch Ausnahmen, wie die Umsatzsteuerbefreiung für die Vermietung von Wohnraum. Die Stiftung hat grundsätzlich Anspruch auf Vorsteuerabzug, sofern sie steuerpflichtige Umsätze erzielt. Eine genaue Prüfung der Umsatzsteuerpflicht und eine korrekte Deklaration sind entscheidend, um steuerliche Risiken zu vermeiden und potenzielle Erstattungen zu sichern.

Die Übertragung von Immobilien in das Vermögen einer Familienstiftung löst Grunderwerbsteuer aus, geregelt in § 1 Abs. 1 Nr. 3 GrEStG. Die Steuersätze variieren je nach Bundesland zwischen 3,5 % und 6,5 %. Ausnahmen von der Grunderwerbsteuer sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich, etwa bei Übertragungen innerhalb des Familienverbundes gemäß § 3 Nr. 6 GrEStG. Diese Steuerbefreiungen sind jedoch an strenge Voraussetzungen geknüpft und müssen sorgfältig geprüft werden.

Die Verwaltung einer Familienstiftung umfasst die rechtmäßige Verwaltung des Stiftungsvermögens und die strikte Einhaltung aller rechtlichen und satzungsmäßigen Vorschriften. Der Schutz der Interessen der Destinatäre, also der Begünstigten der Stiftung, ist dabei von zentraler Bedeutung. Der Auflösungsprozess muss klar geregelt sein, um die Rechte aller Beteiligten zu wahren.

Die zentralen Organe einer Familienstiftung sind der Stiftungsrat und gegebenenfalls der Vorstand. Der Stiftungsrat ist das oberste Entscheidungsorgan und überwacht die Einhaltung des Stiftungszwecks sowie die Verwaltung des Stiftungsvermögens. Der Vorstand, falls vorhanden, setzt die Beschlüsse des Stiftungsrats um und übernimmt die operative Verwaltung.

Stiftungsrat und Vorstand sind maßgeblich für die Leitung der Stiftung verantwortlich. Die Auswahl des Stiftungsvorstands und gegebenenfalls eines Beirats ist entscheidend, da diese Personen das Stiftungsvermögen verwalten und die Einhaltung des Stiftungszwecks sicherstellen. Der Stifter kann sich häufig bis zu seinem Tod als Alleinvorstand die Leitung der Stiftung vorbehalten. Nach seinem Tod übernehmen in der Regel Familienmitglieder die Vorstandspositionen.

Die Destinatäre sind die begünstigten Personen, deren Ansprüche und Rechte in der Stiftungssatzung festgelegt sind. Sie haben keinen direkten Einfluss auf die Verwaltung, sind jedoch berechtigt, Leistungen aus dem Stiftungsvermögen zu erhalten. Diese können Unterhaltszahlungen, Bildungsförderungen oder Unterstützung bei medizinischen Notwendigkeiten umfassen. Die Stiftungsorgane sind verpflichtet, die Mittel der Stiftung entsprechend dem festgelegten Zweck zu verwenden und die Interessen der Destinatäre zu wahren.

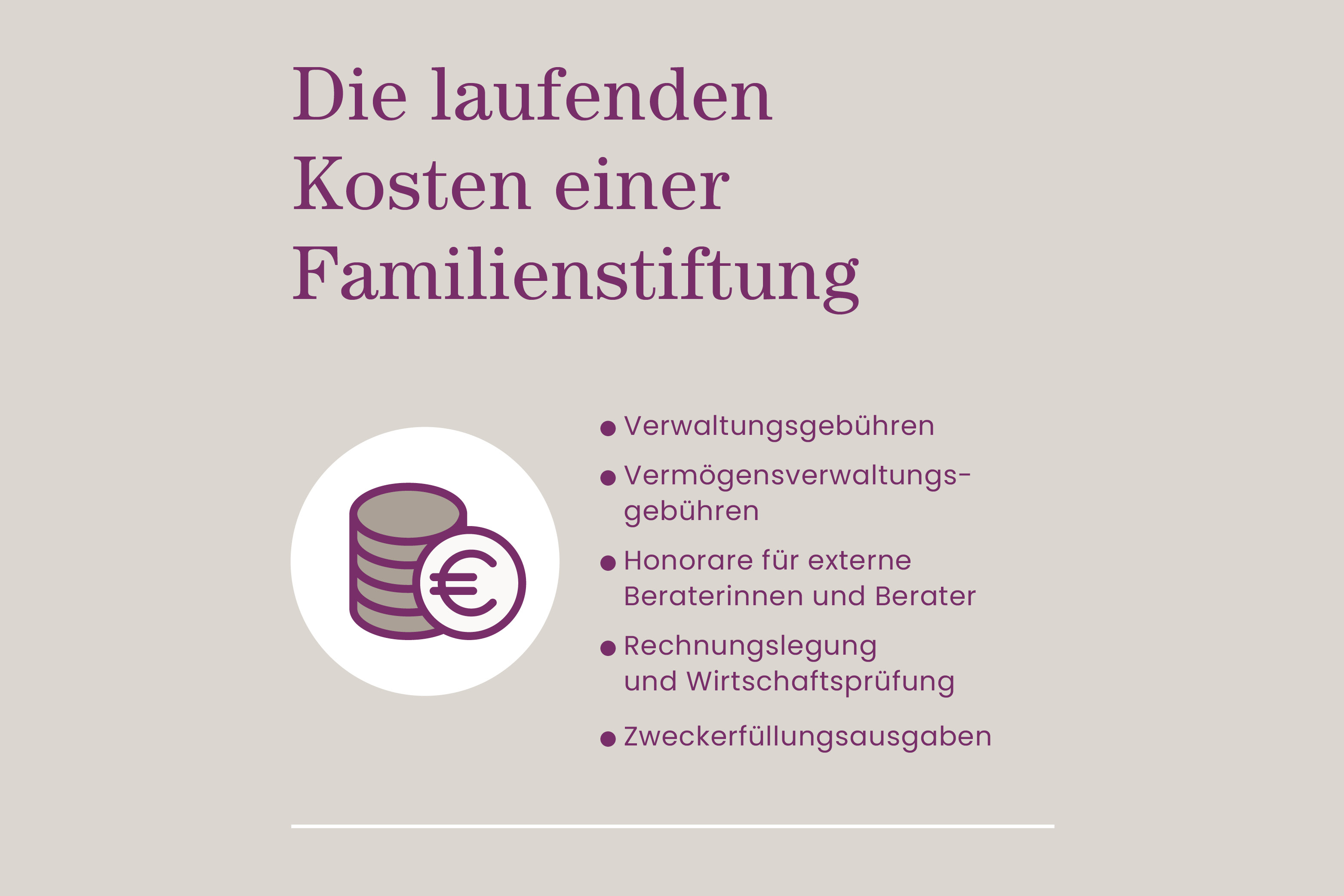

Die laufenden Kosten einer Familienstiftung bestehen aus:

Eine präzise und detaillierte Kostenplanung ist notwendig, um die finanzielle Stabilität der Stiftung zu gewährleisten. Die Stiftungsorgane müssen sicherstellen, dass die laufenden Ausgaben im Verhältnis zu den Einnahmen stehen und den langfristigen Fortbestand der Stiftung sichern.

Eine Familienstiftung kann aufgelöst werden, wenn der Stiftungszweck erreicht ist, durch einen Beschluss des Stiftungsrats oder aufgrund einer Entscheidung der Stiftungsaufsichtsbehörde. Die Stiftungssatzung muss klare Bestimmungen für die Auflösung enthalten, die den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.

Der Auflösungsprozess beginnt mit einem offiziellen Beschluss der zuständigen Organe. Anschließend wird das Stiftungsvermögen liquidiert. Zuerst werden alle Verbindlichkeiten beglichen. Das verbleibende Vermögen wird gemäß den Satzungsbestimmungen und gesetzlichen Vorschriften an die Destinatäre oder andere berechtigte Empfänger verteilt.

Die rechtliche und steuerliche Komplexität der Auflösung erfordert eine transparente und rechtskonforme Vorgehensweise, um rechtliche Streitigkeiten zu vermeiden. Die Mitglieder der Stiftungsorgane sind für die korrekte Abwicklung der Auflösung und die sachgerechte Verteilung des Vermögens verantwortlich.

Die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen für Familienstiftungen unterliegen fortlaufenden Änderungen. Umso wichtiger ist es, einen verlässlichen Partner an der Seite zu haben, der diese Entwicklungen genau beobachtet und Ihnen fundierte Lösungen bietet. LW·P Lüders Warneboldt steht Ihnen mit einem hochqualifizierten Team aus Steuerberatern, Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern und Notaren zur Verfügung. Wir bieten Ihnen klare, pragmatische Lösungen, die auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind.

Expertise im Bereich Familienstiftungen

Unser interdisziplinäres Team verfügt über umfassendes Fachwissen in allen relevanten Bereichen und entwickelt maßgeschneiderte Strategien für die Strukturierung und Verwaltung Ihrer Familienstiftung. Wir lösen komplexe Fragestellungen effizient und setzen dabei auf eine enge Zusammenarbeit mit Ihnen, um Ihre spezifischen Bedürfnisse bestmöglich zu berücksichtigen.

Individuelle Beratung für Ihre Stiftung

Jede Stiftung ist einzigartig. Wir analysieren Ihre Situation und entwickeln Lösungen, die rechtlich sicher und steuerlich optimal sind. Unsere Beratung ist präzise und verlässlich, sodass Sie sicher sein können, dass Ihre Stiftung optimal gestaltet ist.

Vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch bei LW·P Lüders Warneboldt. Unser Team steht Ihnen zur Seite.

Eine Stiftung ist eine rechtlich eigenständige Institution, die zur Verwirklichung eines bestimmten Zwecks eingerichtet wird. Sie unterscheidet sich von Vereinen und Gesellschaften, da sie keine Mitglieder oder Gesellschafter hat. Das Vermögen der Stiftung wird durch das Stiftungsvermögen und dessen Erträge bereitgestellt. Stiftungen dienen häufig der Asset Protection, indem sie Vermögenswerte langfristig sichern und vor rechtlichen Ansprüchen schützen.

Eine Familienstiftung ist besonders vorteilhaft, wenn ein erhebliches Familienvermögen erhalten und über Generationen hinweg geschützt werden soll. Sie bietet steuerliche Vorteile, verhindert die Zersplitterung von Vermögenswerten und erleichtert die Nachfolgeplanung. Es gibt keine gesetzliche Mindesthöhe für das Stiftungsvermögen, doch sollte es ausreichen, um den Stiftungszweck nachhaltig zu erfüllen und die laufenden Kosten zu decken.

Eine Familienstiftung eignet sich insbesondere für Unternehmerfamilien und vermögende Privatpersonen, die ihr Vermögen generationenübergreifend sichern möchten. Sie ist ideal für Familien, die ein Unternehmen langfristig im Familienbesitz halten wollen, und bietet Schutz vor Gläubigern und Pflichtteilserben. Zudem dient sie der Versorgung von Familienmitgliedern und berücksichtigt spezifische Familieninteressen.

Gelder aus einer Familienstiftung werden gemäß der Stiftungssatzung an die Destinatäre ausgezahlt. Dies kann in Form von regelmäßigen Ausschüttungen, einmaligen Zahlungen oder zweckgebundenen Unterstützungen geschehen. Die Höhe und Art der Auszahlungen sind in der Satzung festgelegt und richten sich nach dem Stiftungszweck. Es ist wichtig, dass alle Ausschüttungen den rechtlichen Rahmenbedingungen entsprechen und von der Stiftungsaufsicht genehmigt werden.

Die Stiftungsaufsicht ist eine staatliche Behörde, die sicherstellt, dass die Stiftung im Einklang mit dem Stiftungsrecht und der Satzung geführt wird. Sie prüft die Satzung bei der Gründung, überwacht jede Satzungsänderung und bewertet die jährlichen Tätigkeitsberichte der Stiftung. Die Stiftungsaufsicht gewährleistet, dass das Vermögen im Sinne des Stiftungszwecks verwendet wird und schützt somit die Interessen der Destinatäre und den Willen des Stifters.

Ja, Änderungen der Stiftungssatzung sind möglich, jedoch strengen Regelungen unterworfen. Änderungen müssen mit dem Stiftungszweck vereinbar sein und dürfen diesen nicht wesentlich verändern. Die Zustimmung der Stiftungsaufsicht ist erforderlich, um die rechtliche Zulässigkeit der Änderungen sicherzustellen und den ursprünglichen Willen des Stifters zu bewahren.

Eine internationale Familienstiftung wird entweder zusätzlich oder ausschließlich nach dem Recht eines anderen Staates errichtet. Solche Stiftungen werden oft genutzt, um internationale Vermögenswerte zu verwalten und steuerliche Vorteile in verschiedenen Jurisdiktionen zu nutzen. Bei der Gründung einer internationalen Familienstiftung müssen die spezifischen nationalen Gesetze und internationale Abkommen beachtet werden, um Rechts- und Steuersicherheit zu gewährleisten.